|

万葉仮名の成立

日本語の文字表記法は、漢字導入後かなり早く確立した。なぜそんなに早く確立したのだろうか? ここではこの問題を日本より先に漢字を導入した朝鮮語との比較で考えてみたい。

朝鮮語の場合、口では朝鮮語を話しながら、書くときには中国語(漢文)という状態が15世紀のハングルの創製まで続いていた。このため、古い時代の朝鮮語を知る手がかりはきわめて少ない。漢字に親しんだのは朝鮮の方が古かったのに、これはなぜであろうか? その理由は、音韻体系の違いとしか考えられない。日本語の場合、今日でもすべての音節を数え上げることは、さほど難しくはないため、「いろは歌」のような、すべての音節を一度ずつ用いる歌が古くから作られた。

|

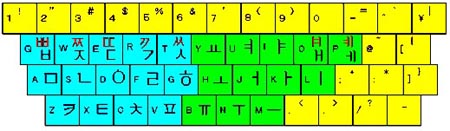

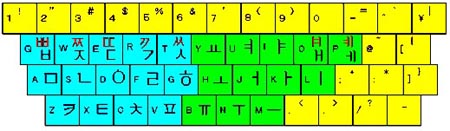

| ハングルのキーボードは、左側に子音、右側に母音が配置されている。赤で示されている字母はそれぞれシフトを押しながら出せばいいので、3段だけで間に合う。ハングル工房本店のフリー素材より。 |

日本語の音声は、単独の母音から成る「あいうえお」を除けば、すべて「子音+母音」という構成になっている。ところが、朝鮮語の場合、第一に母音の種類が多く、しかも「子音+母音+子音」という日本語にはない音節構成もある。これだけで、音節の種類数は格段に跳ね上がる。上にハングルのキーボード配列を示したが、ここには33種類の字母がある。うち14種は母音字母であり、このほか、異なるキーボードを続けて打つことで自動的に組み立てられる母音字母が7つある。ハングルは、いわばアルファベットを漢字式に組み立てる文字で、組み立てられた字形は3千種を超えるが、ハングルのキーボードは、上の絵にある33種類のキーをたたくだけで、このすべてが打てるのだから、よく工夫されていると思う。

日本語の場合、清濁の区別を無視すれば、音節の種類数は僅かに47種しかない。奈良時代にはこのうち14種に甲乙と呼ばれる発音の区別があったと考えられるが、それでも14種が加わるに過ぎない。これらすべてに漢字を割り当てることは容易だが、朝鮮語の膨大な数の音節にすべて漢字を割り当てるのは容易ではない。あとで述べるとおり、朝鮮でも漢字による朝鮮語表記が古くは行われていたのだが、

あまりにも煩雑なものとなって廃れてしまった。どのみち、当時は文字を書けるのがエリート層に限られていたのだから、書くときには漢文ということになるのは、自然な流れであった。

奈良時代の日本語が万葉仮名で書かれていること、「かな」といっても見た目はすべて漢字であることは、よく知られている。漢字なのに、なぜ「かな」というのだろうか? 万葉仮名における漢字の用法は多様である。「雑歌」と書いて「ざふか」と読むのは、漢字を向こうの読み方をまね、意味もそのままで用いるのだから「正音」という。「陽炎」と書いて「かぎろひ」と読むのは、漢字の意味に従いながらも、読み方はそれに当たるやまとことばをあてるのだから、「正訓」という。これに対して、意味を無視したものを「借音」「借訓」という。「しが」という地名を「志賀」と書くのは「借音」、「あひみつるかも」を「相見鶴鴨」と書くと、「鶴鴨」の部分が「借訓」である。このほか、「十六」と書いて「しし」と読む暗号のような戯訓(ふざけよみ)など、多様な表記があるが、これらすべてを総称して「万葉仮名」という。漢字の本来の使い方から外れた仮の表記だから「仮名」なのであり、これに対して漢文は「真名(まな)」と呼ばれた。

「仮名」の必要が生じたのは、一つは固有名詞の表記のためである。もともと中国にないものを表すのだから、自前で表記を考えなければならない。その方法は借音と借訓の二つあった。「おしさか」の場合、借音では「意紫沙加」、借訓では「忍坂」となる。借音はあらゆる固有名詞に応用可能な点で優れ、借訓は簡潔であることで優れていた。「仮名」が必要になるのは、もう一つは歌の表記のためである。歌は意味が通じればいいというものではなく、音の響きをも楽しむものでもある。このため、歌は一音節一音節漢字をあてはめて表記されることが多かった。しかも、日本語には中国語にない、助詞、助動詞のたぐいが多く、動詞などもしきりに活用する。このため、同じ音はできるだけ同じ漢字で表す習慣が一般化し、どうせ同じ漢字を使うなら、字形を簡単にしたほうがいいということで、漢字を崩したひらがなや字画の一部をとったカタカナが一般化した。こうして漢字で表せるところは漢字、表せないところは仮名という漢字仮名交じり文が成立し、今日にまで続いている。

音節の種類の少ない日本語では意味を無視して表音文字として使う漢字の種類は限られる。しかも一音一字に近づくにつれ、漢字ばかりの文章の中でもこういう漢字は表音文字だということがすぐわかるようになる。ところが音節の種類の多い朝鮮語ではこうはいかない。千単位もある音節にいちいち漢字をあてはめていては、どれが意味のある漢字でどれが意味のない漢字かを見分けることはきわめて困難になる。これが、朝鮮で漢字で自分たちの言葉を表記することが一般化しなかった理由であるが、朝鮮にもそういう試みがなかったわけではない。

新羅の古都慶州で出土した「壬申誓記石」として知られている石がある。そこには、「壬申年六月十六日 二人并誓記 天前誓 今自三年以後 忠道執持 過失旡誓 若此誓失 天大罪得誓 若国不安大乱世 可容行誓之 又別先辛未七月廿二日誓 詩尚書礼伝倫得誓三年」と記されている。これは、助詞などを記さず、朝鮮語の語順そのままに漢字を並べたものと思われる。朝鮮語の語順は日本語によく似ている。「過失旡(無)誓」は「過失無きを誓ふ」ということで、日本人には分かりやすいが、漢文なら「誓無過失」と書かなければならない。新羅には支配階級の子弟から成るエリート軍事集団があり、それに属する若者を「花郎(ファラン)」と言った。この石は、二人の花郎が互いに身を律するために誓い交わした内容を記したものとされている。この文章をどのように読んだのであろうか? おそらく、漢語を交えながらも、助詞のたぐいを補いながら、朝鮮語の語順そのままに読んだものと思われる。つまり、日本で言う音も訓もあったのである。 新羅の古都慶州で出土した「壬申誓記石」として知られている石がある。そこには、「壬申年六月十六日 二人并誓記 天前誓 今自三年以後 忠道執持 過失旡誓 若此誓失 天大罪得誓 若国不安大乱世 可容行誓之 又別先辛未七月廿二日誓 詩尚書礼伝倫得誓三年」と記されている。これは、助詞などを記さず、朝鮮語の語順そのままに漢字を並べたものと思われる。朝鮮語の語順は日本語によく似ている。「過失旡(無)誓」は「過失無きを誓ふ」ということで、日本人には分かりやすいが、漢文なら「誓無過失」と書かなければならない。新羅には支配階級の子弟から成るエリート軍事集団があり、それに属する若者を「花郎(ファラン)」と言った。この石は、二人の花郎が互いに身を律するために誓い交わした内容を記したものとされている。この文章をどのように読んだのであろうか? おそらく、漢語を交えながらも、助詞のたぐいを補いながら、朝鮮語の語順そのままに読んだものと思われる。つまり、日本で言う音も訓もあったのである。

壬申誓記石のような書き方が発展すると、助詞のたぐいを特定の漢字で示し、それ以外の漢字より小さく書く書き方になる。朝鮮ではこれを吏読(りとう、イドゥ)といい、李朝時代にまで一部では用いられたが、これは、日本で神主の祝詞などにも用いられる「宣命(せんみょう)書き」とそっくり同じ方法である。さらに、吏読で小さく書かれた助詞など(「吐(ト)」という)を地の文に取り込み、音訓を駆使して朝鮮語を表記したものを「郷札(ヒャンチャル)」という。郷札は、吏読の一種とされることが多いが、より本格的な朝鮮語表記として吏読とは区別する方がいいと思う。しかし、この郷札は、新羅独特の歌謡である「郷歌(ヒャンガ)」以外に用いられた形跡がない。ごく限られた人の間で知られていた表記であり、朝鮮語の音韻体系を示しきろうとすれば煩雑にならざるをえず、一般化することもなく、やがて姿を消した。

このようにして、漢字による朝鮮語表記は、さまざまな方法が試みられながらも、定着することなく姿を消し、朝鮮半島においては、口では朝鮮語で話しながら、文章は漢文で書くということが、15世紀のハングル創製まで続けられた。ハングルは、言語音の緻密な分析の上に出来た文字であり、古代にこのような文字を作ることは不可能であった。

漢字による朝鮮語表記の試みは、決して日本とは無縁ではない。なにしろ、日本に漢字を伝えたのは、朝鮮半島から大量に渡来し、宮中などにも地位を築いた古代朝鮮人である。初期には、文字の読み書きができるのは、ほぼ渡来人に限られていた。漢字による朝鮮語表記法の知識のある渡来人にとって、言語の構造が朝鮮語ときわめてよく似ており、かつ音韻体系の単純な日本語を漢字で表すことは、かなり容易なことだったと思われる。古代日本人が、短い期間のうちに、漢字を用いて自分たちの言語を表記できるようになったのは、渡来人の力によるものであることはかなり可能性があるものと考えられる。

|

新羅の古都慶州で出土した「壬申誓記石」として知られている石がある。そこには、「壬申年六月十六日 二人并誓記 天前誓 今自三年以後 忠道執持 過失旡誓 若此誓失 天大罪得誓 若国不安大乱世 可容行誓之 又別先辛未七月廿二日誓 詩尚書礼伝倫得誓三年」と記されている。これは、助詞などを記さず、朝鮮語の語順そのままに漢字を並べたものと思われる。朝鮮語の語順は日本語によく似ている。「過失旡(無)誓」は「過失無きを誓ふ」ということで、日本人には分かりやすいが、漢文なら「誓無過失」と書かなければならない。新羅には支配階級の子弟から成るエリート軍事集団があり、それに属する若者を「花郎(ファラン)」と言った。この石は、二人の花郎が互いに身を律するために誓い交わした内容を記したものとされている。この文章をどのように読んだのであろうか? おそらく、漢語を交えながらも、助詞のたぐいを補いながら、朝鮮語の語順そのままに読んだものと思われる。つまり、日本で言う音も訓もあったのである。

新羅の古都慶州で出土した「壬申誓記石」として知られている石がある。そこには、「壬申年六月十六日 二人并誓記 天前誓 今自三年以後 忠道執持 過失旡誓 若此誓失 天大罪得誓 若国不安大乱世 可容行誓之 又別先辛未七月廿二日誓 詩尚書礼伝倫得誓三年」と記されている。これは、助詞などを記さず、朝鮮語の語順そのままに漢字を並べたものと思われる。朝鮮語の語順は日本語によく似ている。「過失旡(無)誓」は「過失無きを誓ふ」ということで、日本人には分かりやすいが、漢文なら「誓無過失」と書かなければならない。新羅には支配階級の子弟から成るエリート軍事集団があり、それに属する若者を「花郎(ファラン)」と言った。この石は、二人の花郎が互いに身を律するために誓い交わした内容を記したものとされている。この文章をどのように読んだのであろうか? おそらく、漢語を交えながらも、助詞のたぐいを補いながら、朝鮮語の語順そのままに読んだものと思われる。つまり、日本で言う音も訓もあったのである。